老同学、老战友、老老板

——陈娓兮

我与王圩院士是1955年进入北大物理系学习的老同学。当时为了搞导弹原子弹由北大副校长沈克琦(当时系主任)亲自去上海复兴中学把我招生入学的。我们当时的理想是考清华电机系,因为列宁说:全国苏维埃加电气化就是共产主义!当时我们只能将第一志愿改为北大物理系。北大物理系55届招了270人,九个班,每班30人,当时学习非常紧张,一星期只有星期六晚上能休息,星期日早晨就去图书馆抢座位念书了。经过5年的时间,55届真正毕业的学生只有150人,其余的都被淘汰了。9个班只留下5个班,5个专业,但后来正是在这大浪淘沙后的毕业生里出现了4位两院院士,当时搞导弹原子弹的专业出了一个邓稼先助手张信威(2005年当选工程院院士);搞理论的有雷啸霖院士,80年代创立平衡方程输运理论,90年代中期发展了超晶格子带输运模型(1997年当选为中国科学院院士),搞黑洞天体物理的中国科学院院士周友元,另一个是我最熟悉的搞一辈子半导体事业的中国科学院院士王圩!

我一辈子在黄昆先生启蒙下,搞半导体器件,从锗硅材料开始搞到GaN、InP、GaAs等三五族器件,从单管到集成器件到锗硅-III-V族混合集成。而王圩院士也是,他在研究DFB激光器方面作出了很大成绩,改革开放初期我们北大物理系的科研组也搞过DFB激光器,由于搞不过王圩院士组,我们就转变搞GaN基的发光管和激光器工作,在此期间我多次到美国加州UCSD当访问学者,期间仍在搞与王圩院士组方向有关的调制器与探测器,在1996年底回国后,1997年他邀请我到这一组,2000年我再次到美国,2003年底回国后,我又回到半导体所一直与王圩院士工作到现在。

另一方面,北大物理系的秦国刚院士一直在研究Si 基激光器,由于Si 是间接带隙很难出激光,需要键合III-V材料实现混合集成激光器。就提出了选区金属键合的办法(是国际上三个流派之一),这样两个院士就键合在一起了,一起共同承担了863/973等多项科研项目直到现在。两边的院士也是我的老老板!在此期间他们培养了一批新的教授、研究员、博士、硕士,,真可谓桃李满天下!我也很高兴可以近距离学习两个院士的敬业精神,同时也高兴与年轻人接触,心态思路都会比较开阔,心态也年轻开朗!

在王圩80大寿之际,我写这篇文章,一方面是向我的老同学老战友老老板的敬业精神学习,更重要的是祝他身体健康! 万事如意! 永远年轻! 永远快乐!

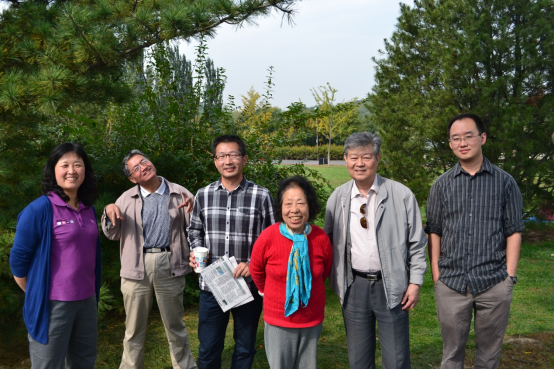

2013年我与半导体所老师一起去加州开学术会议,沿路从硅谷一直到圣地亚哥,UCSD等单位都由王圩院士的毕业生接待。

(节选自《惟实求真—王圩院士文集》)