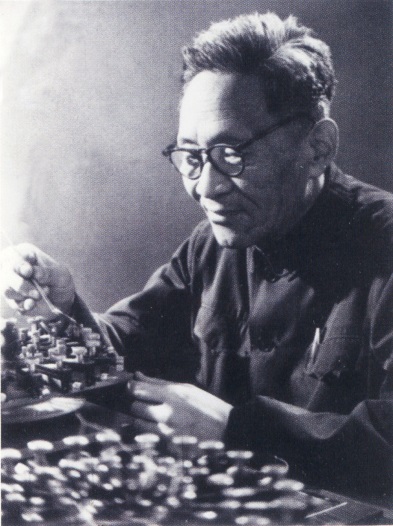

王守武,半导体器件物理学家,中国科学院院士。1919年3月15日出生于江苏苏州市,1941年毕业于上海同济大学机电系,1949年在美国普渡大学研究生院获博士学位。1950年回国,曾任中国科学院半导体研究所研究员、代所长、副所长,中国科学院109厂厂长,中国科学院微电子中心名誉主任,中国科技大学技术物理系副主任、研究生院教授,清华大学教授、半导体教研组主任,国务院电子振兴领导小组大规模集成电路顾问组组长。他在国际上首先研究了Gunn 器件中高场畴的雪崩弛豫振荡和低阈值pnpn 负阻激光器的结构,对这些器件的频率特性和可能的实际应用价值作了详细的分析。在大规模集成电路的研制中,把当时集成电路的成品率提高了一个数量级。作为我国半导体科技事业的开拓者之一,他领导研制了我国第一根硅单晶和第一只砷化镓激光器。获中国科学院科研成果一等奖2项、国家科技进步二等奖1项、中国科学院科技进步奖二等奖3项和香港何梁何利基金科学与进步奖。

在自然科学的科技活动中,主要包括两个方面,一是认识自然,二是改造自然。认识自然的目的,是要更好地改造自然,而改造自然的最终目标应该是为人类谋更多的福利。

1950年我回国进入中国科学院应用物理研究所,当时思想上有了一个重大转变,认为我的科研工作应该从认识自然转向改造自然。

随着1948年Bardeen 和 Brattain发明晶体管后,50年代初国际上正在大量推广晶体管的应用。我当时从固体电子学的角度认为:人类已经开始能够直接有效地控制固体中自由电子的运动,而不必像电子管那样,先将电子蒸发到真空中进行控制,然后再回到固体中来。这应该是电子学发展中的一个飞跃。因此我积极发起和参加了当时中国物理学会举办的半导体科普宣传活动,以期引起有关领导对这方面的重视。1956年我国制定了“12年科学技术发展远景规划”,把发展半导体科学技术作为四项紧急措施提出来了。我作为参加制定远景规划的科技工作者之一,义不容辞地和黄昆、谢希德等人一起,接受了开创半导体科研事业的重担。从那时起,我中断了以前所有的科研活动,专心从事我国第一个半导体研究室的组建工作。我和从各地召集来的科研人员一起,设计制造了我国第一台锗单晶炉,研制成我国第一根锗单晶和第一个锗晶体管。

我的思想是要不断开拓半导体方面的新领域。1958年,在与林兰英的共同努力下,研制成我国第一根硅单晶。1963年又研制成我国第一只砷化镓激光器。为了把科研成果推向工业生产,1958年我带领有关人员,组建了我国第一个晶体管工厂――中国科学院一0九工厂。为了解决当时全国半导体科研与生产中的标准测试问题,1962年我组建了全国半导体测试中心,提出了新的测试方法并建立了一整套具有权威性的标准测试方法,承担起全国半导体参数测试的仲裁任务。

“文革”后期,周恩来总理提出“要重视基础理论研究”,我才对新发现的Gunn器件中畴雪崩弛豫振荡进行了深入研究,论文在1975年美国物理学会3月年会上宣读后,得到国外同行的好评,以后用计算机模拟技术对Gunn器件中高场畴的动力学作了较全面的研究,发表多篇论文。

1977年10月,以邓小平同志为首的党中央和国家领导人在接见参加全国自然科学学科规划会议的代表时,特意向半导体所的科研人员提出:“一定要把大规模集成电路搞上去。”半导体所接到任务后,搞了一年没有成功,最后把任务交给了我。我仔细分析了当时的情况,集成电路的基本工艺――-硅平面工艺是国内一般科技人员都已经掌握的,小规模集成电路在国内已经可以生产,只是成品率比较低,因此生产成本较高。但是集成电路的规模越大,成品率就越低,对大规模集成电路来说,成品率就几乎是零。大量的投片,做不出一个好的成品来,这就是当时不能完成任务的根本原因。因此解决问题的方法是要提高单个晶体管的成品率。我建议把当时的研究课题名称从“大规模集成电路的研制”改为“提高集成电路成品率的研究”。为了统一思想,使每位参加研制任务的科技人员重视成品率的提高,我粗略地估算了一下,如果单个晶体管的成品率是99.98%,那麽按完全随机计算,一万个晶体管(一个大规模集成电路上的大致元件数)同时都合格的几率只有13.5%。如果单个晶体管的成品率是99.97%。那麽一万个晶体管的全部合格率只剩5%。要提高单晶管的成品率,必须从工艺着手,每个集成电路芯片要经过40多道工艺才能完成,每道工艺都会有许多因素影响它的质量,这些因素必须优化并严格控制,才能保证这道工艺的稳定可靠。我分析了当时各道工艺中的不可靠因素,主要是来自两个方面:一是当时使用的大都是国产设备,而这些国产设备最大不可靠性大都来自设计的控制电路中安全系数的大小,有的在超负荷下工作,有的继电器接触不良等。另一方面是所用的纯水和化学试剂的纯度以及空气环境的超净度都不能得到保证。我对上述各项不可靠因素进行了严格的清除,对每台国产工艺设备的控制电路进行检查或重新设计,对继电器的接触点用白金片保护,对使用的化学试剂进行纯度检测和进一步提纯,对超净环境进行微粒子数检测并控制在100级以下。通过对每项工艺的有效控制,制定严格的操作规程并逐项进行考核,我们终于在接到任务后一个月,开始对4千位MOS动态随机存储器这种大规模集成电路进行投片,结果一次投片成功,批量成品率达20%,最高达40%,从此结束了我国不能制造大规模集成电路的历史。为了使这项成果在生产中发挥更大的作用,我接着在中科院一0九厂进行了“集成电路大生产试验”。为了降低生产成本,我们研究解决了大生产中流水线作业所带来的一些技术问题和管理问题,得到了明显效果。

撰稿人:王守武