电化学反应因在可再生能源储存和转换过程中起至关重要的作用而备受关注,其活性主要取决于具有特定原子和电子结构的纳米级活性位点。研究表明一些活性位点的结构在电化学反应中会发生演变,但原位表征活性位点的性质在催化反应过程中的演变仍具挑战。传统表征技术仅提供采样区域内所有结构(活性和非活性位点)“平均”信息,掩盖了活性位点特性。为了揭示个体活性位点的结构并阐明其在促进催化反应中的作用,研究人员发展了具有高空间分辨率的原位显微技术,通过超定位实现的单分子荧光成像(SMFI)和使用隧道电流噪声作为信号的电化学扫描隧道显微镜(EC-STM)等技术准确识别催化活性位点,通过透射电子显微镜(TEM)原位观察活性位点的形态变化,通过SMFI的开关荧光信号和扫描电化学细胞显微镜(SECCM)的局部反应电流揭示活性位点的反应动力学。然而,原位监测催化剂纳米尺度的活性位点的晶格和电子结构在催化反应过程中的演变,建立准确的结构-活性关系仍然是一个巨大的挑战。

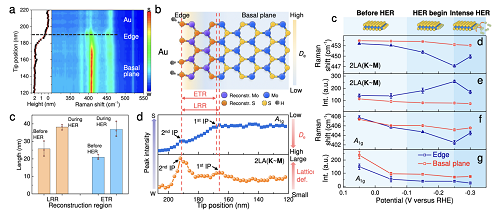

近日,中国科学院半导体研究所谭平恒研究员研究组与厦门大学任斌教授研究组合作,以有望取代贵金属铂作为析氢反应(HER)催化剂的原子级厚度的二硫化钼(MoS2)材料作为研究对象,将理论计算与实验相结合,深刻地揭示了活性位点(MoS2空位缺陷或边界)在催化反应过程中晶格和电子结构性质的演变,为建立准确的结构/电子-催化活性关系提供了重要信息。厦门大学任斌教授创新性地发展出电化学尖端增强拉曼光谱技术(EC-TERS),同时结合了纳米尺级空间分辨能力以及拉曼光谱所具备的结构和电子指纹信息,为表征催化反应过程提供了新的强有力的手段。通过分别表征活性位点晶格结构和电子密度相关的拉曼模,首次观察到HER过程中活性位点40纳米范围内存在晶格结构和电子密度的重构区,这与非活性位点所表现出来的现象有本质差别。半导体所谭平恒研究员研究组通过理论计算发现,活性位点附近的晶格形变会导致整体活化能降低并促进电催化反应的进行。

该项研究成果近期在线发表于Nature Catalysis (DOI: 10.1038/s41929-024-01148-x)。厦门大学王翔副教授、半导体所谭平恒研究员和厦门大学任斌教授为该论文的共同通信作者,厦门大学黄腾翔副教授和半导体所从鑫博士为该论文的共同第一作者。该成果为后续深入理解电催化过程中活性位点的性质及其动态特性提供了宝贵的信息,为设计和优化高性能电催化剂提供了重要的理论依据。

纳米尺度下MoS2活性位原位拉曼光谱和电子(ETR)和晶格(LRR)结构重构区,及其在催化反应过程中的演变规律