弘扬离退休老科学家精神系列报道之二

厚德载物,教学相长,生生不息

——记半导体超晶格国家重点实验室研究员江德生

他,平易近人,已步入耄耋之年,还时常与组里科研人员进行讨论,辅导研究生撰写论文;他,掌握俄、英、德等三门外语,作为改革开放后国家首批公派访问学者,多次受邀到德国斯图加特市的马普学会固体研究所等学术机构进行交流访问;他,是国务院学位评定委员会第四批批准的博士生导师——他就是江德生老师,虽然青年时代的他求学之路坎坷,工作上也历尽艰辛,他却依然乐观待事、热诚待人,六十年如一日、兢兢业业!

2020年9月,江德生在建所60周年报告大会上发言

一、漫漫求学路——坎坷而行

1940年,江德生老师出生于上海一个知识分子家庭,父亲江一麟,一名建筑师,母亲邹钟秀,家庭妇女,他在家里排行第二,不久后就随全家迁到了老家江苏无锡,五岁开始上小学,(五年级时患病休学,小学延迟一年毕业);1952年,他就读于无锡市二中(即辅仁中学);高一之后又随家人迁到南京,那时江老师的父亲在南京的江苏省建筑设计院工作,担任副院长、总工程师的职务;转学后的他于1959年在南京市十中(现金陵中学)高中毕业。他读书期间曾担任班级共青团支委,并获得过全校的数学竞赛冠军。

1958年,江德生以优异的成绩进入南京大学物理系学习,但由于当时的国内的“大跃进”等运动、三年自然灾害等造成的困难,导致学校里有的教学活动安排受到不少干扰,但幸运的是南大物理系坚持安排低年级的各专业学生上全部基础课,包括“高等数学、普通物理”等方面的课程,且教学质量很好,这让江德生在低年级掌握了牢固的物理基础知识;他们从大学三年级下学期起重新分专业分班,他选择了半导体物理专业,后来毕业论文的指导教师是刚从苏联乌克兰基辅工学院留学回来的鲍希茂老师,鲍老师会经常和学生讨论问题,在学习方法和科研目标等方面给了学生们有很多启发性建议。江老师的大学毕业论文题目是:“锗表面慢态的研究”,论文成绩获得了5分制的最高成绩;大学期间,他还利用课余时间在初高中已有的语言基础上进一步学习了俄语和英语;在班上当过班长和校办压电晶体工厂的“学生厂长”,这些社会工作经历为他后来的学习和工作积攒了宝贵的经验。

1963年大学毕业后,江老师选择继续求学深造,报考中国科学院的研究生,顺利通过了半导体材料物理和外语的考试。那时中国科学院半导体研究所一年只录取两名研究生,其中一位就是江德生。他进入中国科学院半导体研究所学习后,导师是林兰英先生。在读研期间,除了读书和上课外,他还作为学生参加研究小组的工作和学习,积极参加了“化合物半导体砷化镓材料的生长和测试”等多种工作,还于1965年9月至1966年7月,参加了中国科学院组织的“四清工作团”,前往安徽六安农村下乡锻炼10个月,回来后正赶上十年文化大革命,他不得不提前结束学业,被分配留在半导体研究所,正式参加工作,在当时一室的“GaAs(砷化镓)材料组”的从事科研工作。

二、四十余载科研工作——以苦为乐

1968年,根据当时研究所规定,刚结婚不久的江老师及所里一些研究生和新分配到国防科委单位的大学生,被派到了辽宁海城西四的一个部队农场劳动锻炼,接受一年半的“再教育”。由于农场当地是关外的水稻农垦区,劳动和生活条件相当艰苦,特别是冬天,插秧季节要赤脚下到冰冷的水里,两只脚冻得难受。但江老师认为“我们都是年轻人,在大集体中相互帮助,也有乐趣;自己是南方城市出身的人,这是一次很好的学习和锻炼的机会”—在劳动结束时,江老师在大学生连队做总结时还受到了表扬。

在东北期间,江老师的爱人吴冠丽只能抱着7个月大的孩子,不远千里从北京乘硬座火车到海城来探了一次亲。虽然当地条件很艰苦,但农场的战友们却尽可能的提供最好的帮助和关照,让他们一家人顺利团聚,非常温暖!

1970年,从农场回到半导体研究所的江老师仍到所里的材料室工作,并担任新组建的“GaAs(砷化镓)外延组”组长,他和化学组崔先航等同志一起,开展“砷化镓卤化物气相外延方法”的调研,筹建GaAs(砷化镓)气相外延的实验装置等、为微波器件室肖特基器件、霍尔器件,耿氏器件生长了外延材料,提供外延片;1974年,江老师调到“材料测试组”,负责光学测量和部分理化测试分析工作;在测试组期间,他主要从事半导体材料的光谱特性测量,并参加了“大规模集成电路理化分析测试中心”的调研,当时有些工作在国内是最早开始探索研究的。那时,研究所从国外一个展览会以较低价格引进了一种用计算机控制的、新型的“傅立叶红外光谱仪”,交给江老师所在的测试组组织验收,并让他们在之后使用该仪器开展半导体的红外研究;由于当时的协作条件差,信息比较闭塞,困难很多,但验收小组齐心合力,通过认真钻研“红外测量研究技术”,排除遇到的各种困难和问题,使仪器能正常工作,并编写出了详细的中文仪器资料和使用说明书;之后利用此设备开展了“硅材料和砷化镓材料的液氦低温高分辨的光谱研究”(当时的“液氦低温红外吸收研究”在国内是首次)。他们和室内低温组同事紧密合作,从中关村低温中心购买并运回液氦,成功地完成了国内首次“高分辨率红外吸收测量”,取得了多项成果,并发表了多篇学术论文。

1976年,国家粉碎了“四人帮”,逐步改革开放;1977年,黄昆先生调来了半导体研究所后,研究所改革开放的步伐很快,很多方面的改革在全国科技界都是领先的。比如,所里开办了第一期英语口语脱产学习班,江老师就参加了这个班,且成绩优秀,到了学习班期末,他被委派去中国科学院科仪厂参加美国进口的一台“场发射扫描电子显微镜”的验收工作,并为美国来的安装工程师做仪器安装验收时的专业翻译工作;他还曾担任来访的外国学者在半导体研究所做学术报告时的口头翻译,这使他的外语水平和能力不断提高,为他以后在改革开放的浪潮中更好地学习国际上的先进科技,扩大交流合作,起了相当重要的作用。

1978年,江老师加入了研究所新组建的“半导体理化测试中心”,担任中心副主任和光学组组长。那个时期,半导体所和全国一样,在知识分子中加强党的建设工作,组织上非常关心知识分子的成长,做了很多工作,江老师也于1978年光荣地加入了中国共产党,并在全所大会上作为新党员代表发了言。

1979年9月至1981年9月,作为中国科学院改革开放后首批公派访问学者,江老师被派到到德国斯图加特市的“马普学会固体研究所”学术访问两年。此次访问以后,江老师又曾多次受邀到德国研究所访问和工作,参加合作科研,并被德方正式聘任为客座教授。在基础研究方面,江老师相信黄昆先生说过的话——我们中国人“至少要在国际研究领域占据一席之地”,相信我们一定能实现国家的期望!因此,他和他同时代的科研工作者一起,胸中怀着对发展祖国科学事业的深深责任感,对探索先进科技有着浓厚的兴趣和爱好,在科研创新工作中一直十分刻苦努力,并做出了成绩!

1981年从德回国后,江老师继续在理化分析室工作,他和刘继光等人一起,建立了“半导体材料的调制光谱研究”的新方法,并继续开展“杂质缺陷的红外光谱研究”工作。1985年,他和组内的许振嘉、葛惟昆、孙伯康、刘继光、宋春英等同事一起从“理化室”调到“物理部”工作。“物理部”后来又成立了“半导体超晶格微结构国家重点实验室”,学术带头人是黄昆先生。江德生作为课题小组的负责人,当时主要从事“光学实验物理”工作,具体研究“半导体光谱研究”的课题。由于很多研究课题对他们来说是新的课题,他们必须边干边学,努力使研究工作逐步深入。

1989年江老师作为课题负责人和主要参加者之一,他带领的研究团队从事开展的“砷化镓中杂质缺陷的红外研究”项目,获得了当年度中国科学院自然科学二等奖;1990年1月,江老师本人也通过答辩,被正式晋升为研究员。

1988年,江德生和黄昆、郑厚植、朱邦芬在半导体研究所与外宾交谈

三、国际交流与合作——硕果累累

1979年到1981年,是江老师在德国斯图加特市的“马普学会固体研究所”学术访问的最初两年。他是带着任务出发的,所里希望他能在德国开始从事“化合物半导体超薄层微结构外延材料光学性质”的研究。当时半导体研究所的分子束外延设备还没有建成,还不能生长出超薄层结构材料,所以所内研究工作主要处于调研和理论探索阶段。

江老师到了德国后,虽然刚开始时困难非常多,遇到很多新问题,但他努力熟悉那里与当时国内不完全一样的、先进的实验条件和工作方式,基本上每天晚上和节假日都到实验室工作,并很快掌握了用计算机测量光谱和分析数据结果的程序。他仔细地阅读了实验室学生以前写的博士论文(德文),通过实践,他渐渐熟悉了周围的情况,并很快可以使用实验室的各种仪器设备条件,独立开展课题研究。这样,他在工作中得到了德国同事的充分信任和帮助。特别是在那里得到了一个很好的合作机会,普鲁格博士(他在欧洲首先开展分子束外延材料生长)提出希望与江德生合作,“可以提供他们组分子束外延生长的样品,用来开展半导体超薄层外延样品的光谱物理研究。”而这正好是江老师出国时的进修目标之一,这种机会非常难得!后来他通过努力工作,开展的研究工作获得了较好的成果。有关研究论文发表在重要的国际科技杂志上,得到了国际上很多科研小组的重视和引用,影响比较大。在德国的这一阶段实践,让江老师感到:我们中国学者的能力一点都不差,完全有信心把科研工作做好!事实上,德国同行也发现:“中国人聪明,工作勤奋”,所以很愿意和中国同事合作!

江德生此次回国后,继续从事半导体“超晶格微结构方面”的研究工作,并取得了不少成果。1986年,中国科学院开始执行让一部分人“出国学术休假”的计划,并为他们提供来回国际路费。江老师是中国科学院当年批准的第一批16位年轻科研人员之一。通过联系,他很快获得了第二次去德国马普所学术访问(6个月)的邀请,这次重点是研究“化合物半导体短周期超晶格的物理性质”。以此为契机,半导体所和德国同行进一步加强了学术交流,半导体研究所(特别是汪兆平,李国华,韩和相和一些研究生等人)在国内外与德国同事在相关领域都开展了合作。超晶格室的光谱组也继续优先利用普鲁格博士提供的一些分子束外延样品,研究了“光致发光、压力光谱,拉曼光谱,调制光谱”等许多方面的工作,并在国际知名的学术刊物上发表了一系列论文,受到了同行的重视,在国际上都具有一定影响力;也正是在80年代初,江德生和同事们通过国家基金委的资助,在研究小组继续开展了“化合物半导体材料的高分辨变温红外光谱”的研究工作,并获得了许多新成果:他与宋春英、葛维昆、钟学富、许振嘉等同事紧密合作,开展了“砷化镓中的杂质缺陷”的研究,特别是“对砷化镓中局域模振动光谱的红外研究”,取得了国际上领先的一些重要成果,带动了国际上德美法等国其它研究小组一系列有关领域的研究工作;他和学生们(包括从合肥中国科学技术大学来的研究生汤寅生等人)建立了光发射调制光谱装置,利用调制光谱研究量子阱的带间跃迁,取得了一些有价值的科研新成果;1987年,他们又与理论组的王炳燊合作,在国际上首次提出“超晶格量子阱的电调制主要机制是斯塔克效应,所以调制光谱的线型是一阶微商,而不是三阶微商”的理论,这是在此研究领域取得的比较重要的进展,这项成果被评价为超晶格室建立后最初阶段所得到的几个重要的研究成果之一。

1989年,江老师又收到德国斯图加特马普所的邀请访问半年,和普鲁格教授和当时在马普所读博的研究生张永航等合作,研究了“掺锑分子束外延的二维电子气光学性质和费米奇点”问题。在德国期间,他还曾获得德国马普学会批准的资助,作为马普学会的派出人员,前往西班牙马德里微电子研究所访问一周,与对方展开正式学术交流。

1990年,两德合并后,在柏林成立了“PDI固体电子学研究所”,所长普鲁格教授,原是江德生在斯图加特马普所的同事,他非常重视中德双方的合作。德方也很欢迎半导体研究所的一些学生和年轻同事去德国进行学术访问、做博士后研究或攻读博士学位。当时很多去德国进修的年轻人是江老师介绍去该所工作学习的,他们在国外工作也确实开展得很好。“PDI固体电子学研究所”那些年发表的多篇高水平学术论文(如在《物理评论快报》PRL发表的文章),大多是中国博士后参加的研究工作,而且他们多次被列为论文的第一作者。许多当年的访问学者现在都已回国,成为了国内的学术带头人,或在科技界创业,为国家做出贡献!在此过程中,江老师本人也多次被邀请到柏林访问,一起进行合作研究。

1992年10月,江老师作为高级访问学者访问法国,利用在图卢兹的强磁场条件,研究了“二维电子气样品的电子回旋共振”。

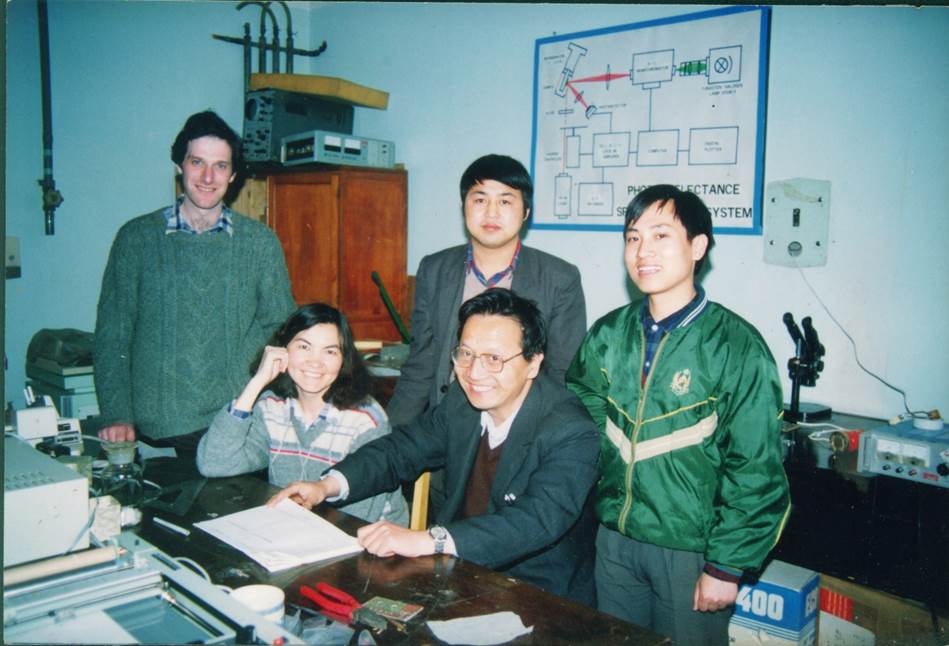

1992年,江德生和在所短期工作的俄罗斯科学家及张耀辉、徐士杰在实验室合影

1996年,江老师参加了在柏林举行的“第20届国际半导体物理会议”,以及在德国举行的卫星会“高压下的半导体物理”会议,他受邀担任高压物理大会学术顾问委员会的委员,并做了口头报告。1997年、1999年及以后,他又多次应邀访问了柏林,继续开展中德之间的科技交流。

1998年7月,江老师第一次获得邀请去香港科技大学物理系学术访问70天,他发现,香港科技大学的学术思想比较活跃,实验室装备和工作条件也很好,工作很有特色。通过访问,他领导的研究小组与香港科大王建农教授的小组建立了很好的科研合作联系。组内学生孙宝权、贾锐、陆书龙、梁晓甘等相继多次得到对方聘请和资助,作为学生和研究助理到香港科技大学进行短期访问、合作研究,取得了一系列成果。双方通过紧密合作,在国际知名杂志上发表了多篇学术论文。学生们通过这种访问研究也开阔了眼界,得到了很好的锻炼。通过不断交流,香港大学物理系的徐士杰教授也和组里建立了工作联系,这对国内当时扩展研究思路也很有启发。

2001年1月,江德生应王启明院士曾经指导的学生张永航(时任美国凤凰城的亚利桑那州立大学电子工程系正教授)的邀请,作为访问学者到美国在该大学访问三个月,期间利用他们生长的分子束外延含锑三五族化合物材料,对该材料的结构和光学性质开展了研究工作。并在回国后双方继续合作,在“窄禁带半导体材料和红外探测器”研究方面得到了一系列成果。

四、研究生培养——教学相长

1985年,半导体研究所重新建制改革,江德生和理化中心部分人员经过重组到了“物理部”,而且在工作中更重视基础研究和培养学科人才。那一年,江老师开始协助许振嘉辅导硕士生张玉爱,开展对“磷化铟的光学性质”的研究,她也是江老师第一个合作联合培养的硕士生,她的学习成绩很好,毕业时在“磷化铟的光学性质”方面取得了较好的研究成果。

1988年是特殊的一年,江老师开始可以独立招收硕士研究生,相继招收了硕士研究生刘大欣和张耀辉。他对研究生培养工作非常认真,努力实行“教学相长”的原则,重视自由讨论和治学能力的培养,尽量发挥学生在学习方面刻苦钻研的主动性。他的学生张耀辉的研究工作做得很好,受到了黄昆先生的亲自表扬,张耀辉还被超晶格室推荐,在香港举办的“国际半导体物理会议”上做了研究生论文成果的英文报告。

在教学方面,江老师受北京师范大学理化分析测试中心聘请,于1987到1988学年为研究生开设“固体的光学性质”课程,他之后也多次在中国科学院研究生院教授过该课程。

1990年起,江德生的课题组和北师大物理系王若祯教授开始了密切的合作,在“调制光谱”研究方面取得了一些成果;与北师大联合培养了刘伟、崔丽秋、陈宜保等一些非常优秀的研究生,这些学生的论文实验工作主要在半导体研究所完成,他们的工作态度认真,物理基础扎实,动手能力也很好。这些研究生在发展实验室程序化的光谱测量方面发挥了很大的作用,加快了实验室建设进展;后来,南昌大学也多次邀请江德生到南昌大学举办讲座,他和南昌大学的江风益教授领导的新材料研究所合作,重点是“半导体宽禁带新材料的研究和光学鉴定”工作。从此之后,他进一步开始了“氮化镓宽禁带半导体材料”的研究,并与半导体所光电子室杨辉的“氮化镓激光研究小组”建立了经常性的联系,与小组的研究生交流合作,取得了不少成果。

1992年,经国务院学位委员会批准,江老师开始担任博士生导师。同年,在半导体所获得国务院给予有突出贡献的专家的政府特殊津贴。1992年8月,中国物理学会承办了“北京第19届国际半导体物理学术会议”。作为国际半导体物理会议的“卫星会”,超晶格室积极筹备了“西安半导体超晶格微结构国际会议”,江老师担任了此会议的秘书长。半导体研究所与西安交大电子工程系的同事和学生紧密合作,精心筹备,工作做得比较细致。会议成功举办。参加这个卫星会议的外国代表总共100多人,大家普遍反映,会议水平很高。

这一阶段,江老师和张耀辉、宋春英、博士后吴文刚、北师大研究生崔丽秋、刘伟、陈宜保,西安交大的博士生徐士杰等年轻人和学生合作,开展“半导体量子阱子带间跃迁物理及量子阱红外探测器的研究”工作。1993年,在黄昆和夏建白的支持下,研究生张耀辉申请的项目,获得了“中国科学院院长青年基金”的支持,经费近35万元,这是当年获得资助最大的项目之一。在超晶格室,江德生所在的“光谱小组”非常注重和“理论物理组”的研究人员合作,得到了他们很多的帮助和支持,通过黄昆先生,夏建白等大师们的指导,获益匪浅。他们记得,黄先生对他们组里的实验工作也很关心:有一次,组里对阅读国际学术杂志APL上一位美国总统奖学金获得者的文章觉得有疑问,物理上怎么也解释不了,便去问黄昆先生。黄先生看了以后先是询问:“你们怎么想?”,接着说:“文章里说的根本就是错的!”还直截了当地提醒:“不对就是不对,不要顾虑文章是谁发表的。”他要学生们打破对所谓“天书”的迷信,要独立思考。黄先生还建议,什么时候开小组讨论会时通知他,他有空便会来参加。

1994年,张耀辉博士毕业去德国柏林做博士后;孙宝权到组里读博士。此后,江德生和研究组的同事,以及孙宝权、武建青、陆书龙、边历峰、梁晓甘、贾锐、屈玉华等研究生一起,主要研究了“量子阱结构的纵向输运和电场调制”、“短周期超晶格的高场畴及非线性振荡”、“玻璃球形微腔中的量子点发光”、“下转换双光子的纠缠态”、“新型的近红外发光材料性质研究”等课题,都取得了一定的成果;这些研究工作的成果中,一些内容成为半导体研究所申请的国家自然科学奖项目“半导体低维结构的光学与输运特性”的重要组成部分之一。(该项目获得了2009年国家自然科学二等奖。)江老师在此期间还参加了夏建白领头的重点基金项目“团簇的化学和物理研究”(南京大学王广厚总负责)的工作,承担了新兴的纳米团簇的专项研究工作,并于2002年代表专项组长参加了项目的总结会议,获得该重点基金评价为“优”。

2002年5月,江德生和研究生陆书龙、边历峰、梁晓甘、贾锐合影

五、退休时光——发光发热

2005年9月,江老师正式光荣退休。退休后,“集成光电子研究室”的杨辉研究员建议他返聘去“氮化镓激光研究小组”继续帮助组内的科研工作。这时,杨辉刚刚接受中国科学院的正式任命,要去苏州筹建新的“中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所”,非常忙碌,所以他诚恳地邀请江老师来课题组帮忙。那时候,江老师的主要任务是参加和年轻的同事讨论和合作,并协助指导研究生;江老师自己也很愿意退休后有机会发挥余热!

在返聘过程中,他发现,集成光电子室培养的研究生学习态度很好。研究生们大部分能力很强,和他们合作可以实现“教学相长”,可以互相帮助和进步。江老师觉得:“能够经常和年轻人一起讨论,大家在工作中树立正确的治学方法和治学态度,是很愉快的一件事!”。这项工作也让江老师可以不断学习、了解和接触到相关研究领域的一些新发展,新事物。

另外,江老师退休前所在的“半导体超晶格国家重点实验室”的“光谱实验室”由孙宝权研究员接管,并负责那里的科研工作。江老师对于年轻人能力强,“青出于蓝胜于蓝”感到很欣慰,孙宝权的实验和理论水平都很高,组内的研究工作会发展的更好!江老师很愿意平时与研究组仍保持较多的联系,并继续参加他们对一些问题的研究和讨论。

2005年,江德生和孙宝权向Fujiwara教授讲解“傅里叶光谱仪”

2006年,江老师应德国“PDI固体电子学研究所”格朗教授(Dr. Holger Grahn)邀请,为德国《Physica Status Solidi A》杂志庆祝普鲁格教授退休而出的纪念专集写了一篇主题性文章,是关于“氮化物中位错的宏观和微区研究”的。此专集于2007年8月出版,专集的作者除江德生一人来自中国,其他基本上都是欧美日本比较知名的科学家,他很高兴通过这类工作加强国际科学研究合作;除此之外,江老师还参加了由许振嘉主持,江德生和王玉田、薛增泉等多个老同事一起编写了新版《半导体的检测与分析》一书,于2007年由科学出版社出版。江老师负责的一章是“光学性质检测分析”。他撰写工作非常认真,共撰写了128页,所写内容能较好反映此领域的主要的物理基础和技术方法。他希望书的内容对学生有所帮助。

江老师最后一次应邀在“德国PDI研究所”学术访问是2010年,当年江老师已70岁高龄了。

2010年1月,人民大会堂举行了隆重的全国科技颁奖大会,半导体所李树深等五人获得了国家自然科学二等奖一项(项目名称为“半导体低维结构的光学与输运特性”)。江老师已退休多年,但他被列入奖项的五个得奖人名单之中,并得到了获奖证书,他深感荣幸!

2024年,江老师已年满83岁,进入耄耋之年,但他仍很高兴地在研究所赵德刚研究员领导的研究小组返聘,参加一些科研和研究生的指导工作,每天上午一般还到半导体所上班,和同事们,特别是和组里的年轻人经常讨论讨论,发挥余光余热,他认为在此过程中自己也能学到不少新东西,可以不断探索和了解新进展,感到非常愉快!这大概也是他作为一个中国科学工作者一生坚持不懈的追求吧!